小学体育课热点分析与学生参与度提升策略探讨

摘要

本文围绕小学体育课的热点问题及学生参与度提升策略进行深入探讨。随着教育改革的不断推进,小学体育教育的重要性愈发凸显。然而,当前小学体育课在实施过程中仍面临诸多挑战,如课程内容单一、学生参与积极性不足等。本文将从四个方面进行分析:体育课程设置的多样性、教师教学方法的创新、学生心理素质的培养以及家庭与社会的支持。通过对这些方面的探讨,旨在提出切实可行的策略,以提升学生在体育课中的参与度,促进其身心健康发展。最后,结合热点分析与策略探讨,本文将总结出有效的提升措施,为小学体育教育的进一步发展提供参考。

体育课程设置的多样性

在小学体育教育中,课程设置的多样性是提升学生参与度的关键因素之一。传统的体育课程往往以篮球、足球等项目为主,缺乏对其他运动项目的引入。这种单一的课程设置容易导致学生的兴趣减退,参与度降低。因此,学校应根据学生的兴趣和需求,丰富体育课程内容,增加如游泳、体操、武术等多样化的运动项目。

此外,课程设置还应考虑到不同年级学生的身体素质和心理特点。低年级学生可以通过游戏化的方式进行体育锻炼,而高年级学生则可以逐步引入竞技性较强的项目。通过合理的课程安排,能够有效激发学生的参与热情,提升他们的运动技能。

最后,学校还可以定期举办体育活动周或运动会,鼓励学生参与各类体育项目,增强他们的集体荣誉感和参与意识。通过多样化的课程设置,学生的参与度将显著提高,进而促进其全面发展。

教师教学方法的创新

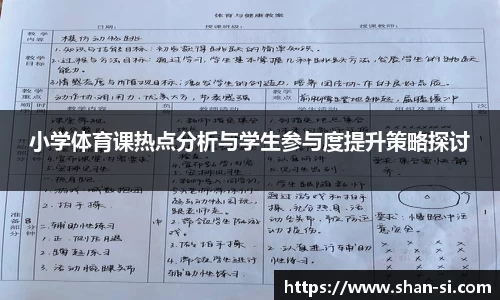

教师的教学方法直接影响学生的参与度。传统的教学方式往往以教师为中心,学生的主动参与性较低。因此,教师应积极探索创新的教学方法,如采用小组合作学习、情境教学等方式,鼓励学生在课堂上积极发言和参与活动。

例如,在进行篮球教学时,教师可以将学生分成小组,通过比赛的形式进行练习,既能提高学生的兴趣,又能增强他们的团队合作意识。此外,教师还可以利用现代科技手段,如视频分析、在线教学平台等,丰富教学内容,提高课堂的趣味性和互动性。

同时,教师应注重对学生个体差异的关注,根据不同学生的特点制定相应的教学策略。通过个性化的教学,能够更好地满足学生的需求,提升他们的参与度和学习效果。

学生心理素质的培养

学生的心理素质对其参与体育活动的积极性有着重要影响。许多学生由于对自身运动能力的怀疑或对失败的恐惧,往往不愿意参与体育课。因此,学校应重视学生心理素质的培养,帮助他们树立自信心。

教师可以通过积极的鼓励和适当的表扬,增强学生的自信心。同时,开展心理健康教育活动,帮助学生正确认识体育运动的意义,培养他们的抗挫能力和团队精神。通过心理素质的提升,学生在体育课中的参与度将会显著提高。

此外,学校还可以组织心理辅导活动,邀请专业心理老师为学生提供心理支持,帮助他们克服对体育活动的恐惧感。通过全方位的心理素质培养,学生的参与热情将得到有效激发。

家庭与社会的支持

家庭和社会的支持对学生参与体育活动至关重要。家长的态度和行为直接影响学生对体育课的参与度。因此,学校应加强与家长的沟通,鼓励家长积极参与到孩子的体育活动中来。

学校可以定期举办家长会,向家长宣传体育锻炼的重要性,鼓励他们在家庭中创造良好的运动氛围。此外,组织亲子运动会等活动,增进家长与孩子之间的互动,提升学生的参与积极性。

同时,社会各界也应积极参与到小学体育教育中来。通过与社区、体育组织的合作,提供更多的体育资源和活动机会,丰富学生的课外体育生活。家庭与社会的共同支持,将为学生的体育参与提供更为坚实的基础。

总结

综上所述,小学体育课的热点分析与学生参与度提升策略是一个复杂而重要的课题。通过丰富课程设置、创新教学方法、培养学生心理素质以及加强家庭与社会的支持,可以有效提升学生在体育课中的参与度。这不仅有助于学生的身体健康,也促进了其心理发展和社会交往能力的提升。

未来,学校应继续探索和实践更多的提升策略,关注学生的个体差异,创造更加开放和包容的体育教育环境。只有这样,才能真正实现小学体育教育的目标,培养出全面发展的健康人才。